Your Custom Text Here

NOUVEAU ! La Boîte à Quiz IA : Intelligence Artificielle / + de 500 questions pour enfin comprendre l'IA

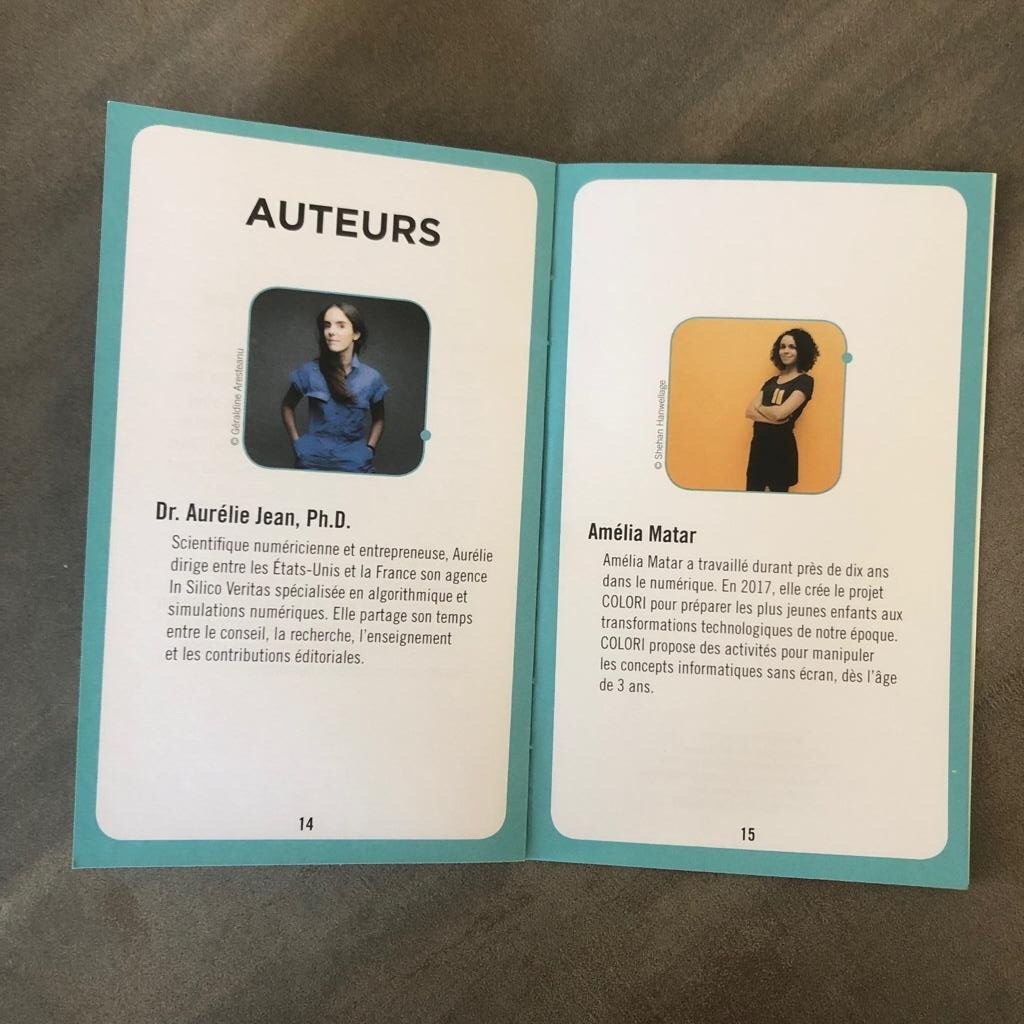

Aurélie Jean et moi-même sommes heureuses de vous présenter le jeu La Boîte à Quiz IA : Intelligence Artificielle. Un jeu de cartes sous forme de quiz qui vous embarque dans l’aventure passionnante des sciences de l’informatique .

Aurélie Jean et moi-même sommes heureuses de vous présenter le jeu La Boîte à Quiz IA : Intelligence Artificielle. Un jeu de cartes sous forme de quiz qui vous embarque dans l’aventure passionnante des sciences de l’informatique .

Retour sur ce projet palpitant !

Juin 2018.

J’ai fait la rencontre d’Aurélie quelques mois auparavant, grâce un ami commun qui se reconnaitra sans doute 👋. Notre bonne entente est tout de suite évidente. Aurélie manifeste beaucoup d’enthousiasme pour COLORI et compte encore aujourd’hui parmi nos fervents soutiens (mille mercis !). De mon côté, j’admire cette jeune femme qui pétille d’intelligence et qui fait preuve d’une grande générosité.

Cet après-midi là de juin, Aurélie me propose de nous retrouver autour d’un café.

“J’ai une idée qui me trotte dans la tête depuis un moment.” me dit-elle. “Et je cherche quelqu’un avec qui la réaliser”.

Elle me décrit alors un jeu de cartes, qui permettrait de vulgariser l’intelligence Artificielle. Un jeu pour toutes les générations et pour tous les milieux, pour les familles comme les entreprises, pour les salariés et les boss, pour les enfants, petits et grands. Je trouve l’idée excellente et me sens très honorée de pouvoir contribuer à sa réalisation !

Nous voilà parties pour quelques semaines de conception, sur nos soirées et nos week-end. Nous déterminons les règles, les catégories, affutons le projet et ses contours. Quelques échanges plus tard, un prototype naît.

Fières de ce premier jet, nous commençons à en parler autour de nous, et Olivia, éditrice chez Marabout manifeste son intérêt.

Octobre 2018

Nous rencontrons donc Olivia qui témoigne un vif intérêt pour le projet. Très vite, nous entérinons un partenariat et nous nous lançons dans la conception complète du jeu.

Mars 2019

Les projets d’édition prennent toujours du temps. Et puis surtout, il nous faut rédiger pas moins de 500 questions, à côté de mille autres sujets qui occupent notre quotidien. Rédiger toutes ces questions est un travail titanesque et électrisant. Se plonger dans l’histoire de l’informatique, redécouvrir le fonctionnement de ces écrans constamment au bout de nos doigts, appréhender les questions d’éthique si essentielles à cette discipline ou challenger ma logique via les questions Code rédigées par Aurélie, ont rendu ce projet captivant !

Avril / Mai 2019

Vient le temps des relectures et validations finales. Cette phase est toujours stressante. Aurélie et moi avons envie de proposer un support de grande qualité. Nous lisons et relisons chaque carte. Nous prenons le temps de revérifier les sources et d’interroger la pertinence des 500 questions.

Octobre 2019 !

Le jeu sort enfin 🎉 ! Vous pouvez le trouver dorénavant dans toutes les bonnes librairies et sur des sites comme fnac.com.

Quels rapports entre ce jeu et COLORI ?

On peut se demander quels rapports existent entre ce jeu et le travail proposé par COLORI ?

Tout d’abord, et de manière évidente, la discipline. Il s’agit de sciences informatiques, de programmation et de numérique.

Il s’agit aussi de proposer des approches déconnectées et ce point est fondamental.

Dans nos vies très connectées, permettre à l’enfant, comme à l’adulte, de prendre du recul vis-à-vis de ces outils est crucial. L’absence d’écran permet à chacun de faire ce pas de côté et offre un moment de présence à soi et aux autres, propice à l’émergence de l’esprit critique.

Le numérique est un outil formidable. Mais les dérives sont nombreuses, et les usages peuvent être néfastes pour les enfants comme pour les adultes. Le développement de cet esprit critique est indispensable.

Enfin, COLORI propose une méthode pour initier les enfants de maternelle à la programmation et au numérique, sans écran.

Cette méthode s’adresse aux enseignants et animateurs qui ont la charge d’enfants, via la mise en place d’une formation pour adultes. Au cours de cette formation, nous proposons aux acteurs de la communauté éducative de découvrir les bases de la pensée informatique, pour maîtriser les fondements de ce sujet, qu’ils proposent ensuite aux enfants sous la forme d’activités COLORI. Cette initiation passera dorénavant en partie par ce jeu :).

Pourquoi ce jeu ?

Dans un monde numérique en perpétuelle évolution, il est fondamental de comprendre les mécanismes des technologies que nous utilisons au quotidien. Comprendre permet de démystifier les technologies, de contribuer aux débats publics, d’être proactifs face aux technologies, de défendre ses droits, de (co-)construire le monde de demain, ou encore de saisir les opportunités liées à la révolution numérique actuelle. Aurélie et moi sommes engagées concrètement et activement depuis plusieurs années à rendre le numérique accessible à tous; enfants, adolescents, adultes et séniors. Nous avons pris conscience du fossé qui peut exister entre les individus concernant, d’une part l’utilisation et d’autre part, la compréhension des technologies numériques. Nous voulons changer cela, et de façon durable.

Assurer une société inclusive dans laquelle chacun a une chance de grandir et de réussir, est notre désir le plus profond et notre motivation chaque matin !

Par ce jeu, nous espérons également transmettre des valeurs qui nous semblent fondamentales pour naviguer intelligemment et de façon solidaire dans ce nouvel écosystème numérique.

Le partage des expériences et des connaissances, ainsi que l’entraide sont une force que ce jeu vous dévoilera !

“Apprendre à apprendre” que notre ministre Jean-Michel Blanquer défend, est une compétence que ce jeu vous apportera, et ce grâce à l’intelligence collective des joueurs ! “

Aurélie Jean & Amélia Matar

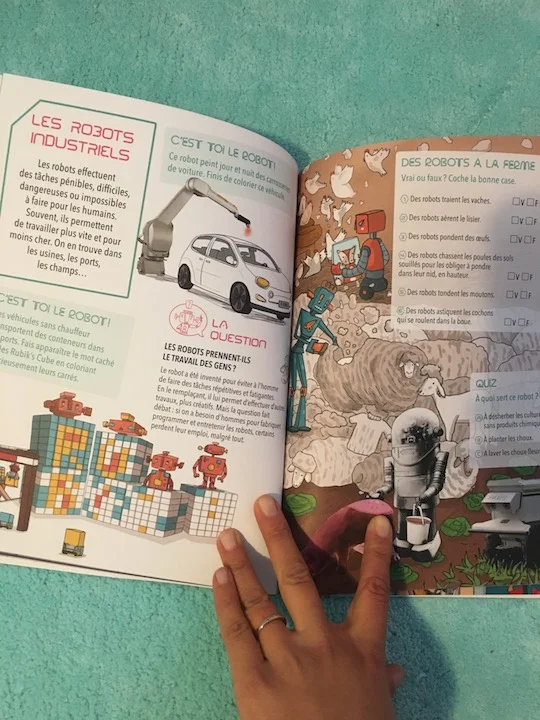

Découvrir les robots avec les images classifiées

Inventées par Maria Montessori, les images classifiées proposent des thématiques liées à l’environnement qui entoure l’enfant. En prenant connaissance des différents objets présentés, il enrichit son vocabulaire tout en structurant sa compréhension du monde. Nous en parlions dans un précédent article dédié à Maria Montessori, la riche plasticité neuronale de l’enfant dès le plus jeune âge lui permet d’apprendre à tout moment de choses qui l’entourent. Puisque les robots feront de plus en plus partie de notre quotidien, notamment dans le monde professionnel, bien comprendre leur fonction est incontournable pour l’adulte de demain.

Inventées par Maria Montessori, les images classifiées proposent des thématiques liées à l’environnement qui entoure l’enfant. En prenant connaissance des différents objets présentés, il enrichit son vocabulaire tout en structurant sa compréhension du monde. Nous en parlions dans un précédent article dédié à Maria Montessori, la riche plasticité neuronale de l’enfant dès le plus jeune âge lui permet d’apprendre à tout moment de choses qui l’entourent. Puisque les robots feront de plus en plus partie de notre quotidien, notamment dans le monde professionnel, bien comprendre leur fonction est incontournable pour l’adulte de demain.

Du canard digérateur de Jacques de Vaucanson datant de 1739 à Aibo, le chien de compagnie, l’innovation a rapidement évolué à travers le temps. Tantôt ami, tantôt ennemi, dans la culture populaire, le robot tient une place de plus en plus prenante. Il suffit de voir l’influence des six romans romans du “cycle des robots” écrits par le prolifique Isaac Asimov (1920-1992). Passionné de robotique, l’écrivain américain débute sa narration en 1980 et la poursuit jusque dans les années 5090. Il a notamment inspiré le film à succès I,Robot (Moi, le robot, 2004).

De manière plutôt philosophique, l’auteur a très tôt anticipé les questionnements quant à la place des robots dans notre monde. C’est ainsi qu’il en déduit trois lois :

La première envisage le robot comme être pacifique, voir même bienveillant envers l’humain quand ce dernier se trouve en danger.

La deuxième soumet le robot aux ordres des êtres humains, sauf s’il s’agit d’un conflit dangereux entre ces derniers.

La troisième implique qu’il aurait un instinct de survie, le robot doit se protéger tant qu’il ne nuit pas aux êtres humains.

Les réflexions précoces d’Asimov définissent le robot comme une création avant tout fidèle à l’Homme. Alors que beaucoup de films d’action dépeignent ces remarquables inventions comme de véritables menaces, il est important de rappeler que la programmation robotique est humaine et que nous en sommes les créateurs.

Découvrir l’univers de la robotique et ses habitants

Les images classifiées dédiées au thème de la robotique ont beaucoup de succès auprès des enfants. Accessibles à partir de trois ans, elles présentent le nom et la fonction de chacun des robots sélectionnés. En plus d’informer, les images composent une vue détaillée du monde des robots et de leur rôle au sein de nos vies. En effet, on retrouve ces drôles de machines partout : à l’hôpital, dans les usines de voiture, dans les ateliers des artistes et même dans l’espace. Il existe des robots pour aider les chirurgiens à soigner leurs patients, d’autres comme Sofia nous ressemblent énormément et savent même faire des blagues pour nous tenir compagnie. Même les adultes découvrent des choses surprenantes !

Par le fait que peu d’adultes ont grandi au contact de robots, nous en détenons une compréhension souvent abstraite et incomplète. Selon le laboratoire national ATILF (Analyse et Traitement Informatique de la Langue Française), le robot est un appareil équipé d’un système de micro-processeurs lui permettant d’effectuer des tâches de manière automatique.Cette explication déjà complexe pour un adulte est loin d’être claire pour un enfant de trois ans ! Expliquer leur fonctionnement en les contextualisant par les images classifiées aide l’enfant à comprendre que le robot a une forme matérielle et aussi virtuelle, programmable via les principes inculqués dans les ateliers COLORI.

Téléchargez gratuitement le kit COLORI

Découverte des robots et activités binaires

pour les 3-6 ans !

Des images pour enrichir son vocabulaire

Nul besoin de savoir lire pour utiliser les images classifiées. Nous le savons aujourd’hui, le vocabulaire débute bien avant la lecture, les images non renseignées sont destinées aux enfants non lecteurs. Ici, la curiosité agit comme le moteur de l’apprentissage : les robots sont encore vus comme des êtres fantasmagoriques et le sujet suscite de l’émerveillement. C’est aussi pour cela qu’il est important d’ancrer cet engouement dans un usage concret qui leur donne une place dans le monde.

En nommant les images, l’enfant peut commencer à se rappeler de mots qui prendront un sens plus complet à l’avenir quand il saura lire. La soif de connaissance des enfants engendre des rafales de questions qui donnent plus de vie à l’activité. Après une première session d’introduction du sujet, les images classifiées travaillent la précision et la justesse des mots pour éviter à l’enfant de confondre ces nouveaux éléments. Comme lors de toute activité Montessori, il sera crucial d’offrir à l’enfant une atmosphère propice à la découverte et au travail de l’esprit absorbant. On peut même lui donner le choix du lieu de l’activité : assis à une table ou bien par terre sur un tapis.

Les images classifiées par étapes

Délimitez l’espace de travail à l’aide de plateaux sur les tables ou des tapis si l’enfant choisit de s’installer au sol.

Présentez les images en donnant le nom du robot et son usage.

Dans cet exercice la leçon en trois temps, inspirée de Seguin, structure l’apprentissage de ce nouveau vocabulaire. En premier lieu, montrez la carte d’un robot. En second lieu, nommez-la avec l’enfant, après quoi vous allez réitérer en demandant à l’enfant “Montre-moi “robot””. Enfin en troisième lieu, montrez cette même carte en demandant à l’enfant “Qu’est-ce que c’est ?”

Posez des questions ouvertes pour encourager la curiosité suscitée par les cartes :

Qu’est-ce qu’un robot ?

Quels robots aimez-vous ?

De quoi est capable un robot ?

Quelles sont les différences entre un être vivant et un robot ?

Les robots savent-ils prendre des décisions seuls ?

Une fois l’introduction à l’activité terminée, laissez-la à disposition des enfants en leur montrant l’endroit où elle se trouve.

Acquérir une vision approfondie de la robotique

Les cartes retracent l’évolution de la robotique, de ses balbutiements aux innovations que nous connaissons aujourd’hui. L’activité contextualise un thème que même les adultes peinent parfois à expliquer. Ainsi, l’enfant repart avec un vocabulaire enrichi et amorce une compréhension diversifiée de l’existence de robots, leur fonctionnement et leur rôle.

La place croissante des robots dans notre société inquiète toute une génération qui y voit la fin d’un monde. Notre société est certes en pleine mutation, avec une meilleure compréhension des diverses inventions robotiques, les adultes de demain seront plus à même de s’épanouir dans une société à laquelle ces sympathiques machines appartiennent à part entière.

Raconter des histoires avec Hayo le Robot

Imaginé par Amélia Matar et illustré par Auraline Mary, Hayo est en apparence un conte comme les autres… Au fil des épisodes, Justine et Pierrot font connaissance avec le robot Hayo. Bientôt, on découvre que derrière les lignes se cachent des principes liés à la programmation informatique. Baptisé ainsi en l’honneur du concept informatique I/O (input/output), grâce à Hayo les enfants vont découvrir les principes de l’algorithmie et de la programmation. Maintenant, place à l’ histoire !

Imaginé par Amélia Matar et illustré par Auraline Mary, Hayo est en apparence un conte comme les autres… Au fil des épisodes, Justine et Pierrot font connaissance avec le robot Hayo. Bientôt, on découvre que derrière les lignes se cachent des principes liés à la programmation informatique. Baptisé ainsi en l’honneur du concept informatique I/O (input/output), grâce à Hayo les enfants vont découvrir les principes de l’algorithmie et de la programmation. Maintenant, place à l’ histoire !

Le code conté aux enfants

Le conte Hayo comporte cinq épisodes, chacun introduit un concept propre à la programmation et son vocabulaire, comme les mots “instructions”, “algorithme”, “programmer”, “si” et “sinon”. Par cette occasion, l’enfant découvre les commandes dans un contexte qui lui est familier, celui d’un conte avec un début, des péripéties et un dénouement.

1. À la découverte de l’algorithme

Lors du premier épisode, Justine et Pierrot découvrent Hayo, un petit robot à la mine triste coincé dans une boîte. Les enfants réfléchissent alors à comment le libérer. Ainsi découvrent-ils les instructions de bases qui constituent un fonctionnement algorithmique. Ici, on ne parle pas d’informatique, car pas besoin d’un ordinateur pour créer un algorithme. Derrière ce mot intimidant se révèle une idée simple : une suite d’instructions accomplissent une tâche ou résolvent un problème.

Grâce aux instructions des enfants, Hayo va-t-il réussir à sortir de sa boîte et retrouver son sourire ? Enfin, les enfants se demandent ce qui nous différencie des robots : Hayo peut-il réellement avoir des émotions ? Matière à réflexion…

2. Explorer le système binaire

Voilà qu’Hayo affiche de nouveau une mine maussade et demande à Justine et Pierrot un peu plus d’attention. Ce second épisode introduit la notion du système binaire, qui traduit des ordres en une succession de “0” et “1”. (lien vers l’article “Le monde binaire”), sans lui nous ne serions incapables de communiquer avec les ordinateurs. Les deux trublions tentent de résoudre le puzzle sur le ventre d’Hayo, serait-ce la clé pour qu’il retrouve le sourire ? De quels indices auront-ils besoin ?

Téléchargez gratuitement le kit COLORI

Découverte des robots et activités binaires

pour les 3-6 ans !

3. Comprendre la logique booléenne

Dans le troisième épisode, l’énigme se transforme en une chasse au trésor à travers la maison de Pierrot. Dans la recherche de mystérieux objets, Justine et Pierrot usent de leur sens de la logique. Les mystérieux objets enfin trouvés, Hayo présentent les enfants à la logique booléenne, un des socles fondamentaux du développement informatique. Elle permet de communiquer des actions de manière informatique par un langage qui traduit le nôtre vers celui des ordinateurs. En apprenant la différence entre “et” et “ou”, les enfants comprennent alors qu’il faut être précis pour jouer avec le robot et élucider l’énigme au coeur de cet épisode.

Surprise à la fin de l’épisode, le petit Hayo n’est pas au bout de ses peines ! Les enfants sauront-ils voler à son secours ?

4. Il faut sauver le petit robot Hayo

Les enfants demandent l’aide de la maman de Pierrot pour les aider à tirer Hayo de ce mauvais pas. C’est l’occasion pour eux de plonger dans le monde de la robotique (lien vers article Les images classifiées robots).

Les jeunes enfants d’aujourd’hui naissent dans un monde où les robots se sont installés dans notre quotidien, de la maison au bureau. Il est d’autant plus essentiel de bien leur expliquer le fonctionnement et la raison d’être de ces drôles de machines attachantes. C’est l’occasion pour les deux trublions de suivre une leçon en anatomie robotique. Finalement ils sont pas si différents de nous, si ? Heureusement que la maman de Pierrot est experte en la matière !

5. Tout est bien qui se finit bien

Rien ne vaut le grand air pour Hayo qui retrouve la liberté et son joli sourire. Le dernier épisode du conte clôture l’histoire de la rencontre entre le petit robot Hayo, Justine et Pierrot. Ici, les enfants entendront parler des principes de l’intelligence artificielle. À la fin du conte, ils comprendront mieux la logique liées au code informatique et l’univers dans lequel évoluent les robots en tout genre. Bientôt, ce sera à eux de nous expliquer le fonctionnement d’Hayo !

Amélia Matar en plein atelier du conte Hayo.

Comment au mieux raconter Hayo ?

Les neurosciences ont confirmé que la plasticité neuronale de l’enfant lui permet d’apprendre en toute situation. Cependant, on peut favoriser la prise d’informations en créant une atmosphère propice où l’enfant est confortablement installé et à l’écoute. Nous le savons, les enfants sont extrêmement curieux et c’est cette qualité qui leur permet d’absorber une quantité importante d’informations. Encouragez les interrogations au fil de la narration de l’histoire avec des questions ouvertes :

Pourquoi Hayo est-il triste ? Comment les robots peuvent-ils être tristes ?

Que font Justine et Pierrot pour que Hayo sorte de la boîte ?

Que pensez-vous des robots ?

Introduisez le vocabulaire :

“Instruction” : c’est un ordre donné à la machine pour qu’elle effectue une action.

“Algorithme” : lorsque plusieurs instructions sont données à la machine.

“Programmer” : lorsqu’on donne des instructions à la machine.

Le conte Hayo, une activité de tout moment

Cette activité d’écoute et de réflexion active permet de démarrer l’atelier en mettant les enfants dans le bain de la programmation. Elle peut aussi clôturer la session pour revenir le sujet du jour grâce à un des épisodes et finir dans le calme.

Ce temps calme, mais stimulant, est l’occasion d’ébaucher une vision large du monde du numérique. Certains enjeux auxquels se confrontent les adultes aujourd’hui sont aussi à la portée des enfants, comme le manque de diversité dans les métiers technologiques. Ici, le choix des deux personnages principaux Justine et Pierrot, un petit garçon métisse, n’est pas anodin. Stimuler les échanges en demandant aux enfants plus âgés pourquoi ils pensent que moins de filles travaillent avec des algorithmes et des robots ? Vous pouvez également leur demander si eux ont envie de travailler dans les métiers technologiques plus tard et pourquoi.

Pour accompagner le compte, proposez aux enfants de se concentrer autour du Coloriage Hayo qui aide à consolider les notions présentées dans chaque épisode. Plus tard, les enfants pourront aussi choisir d’animer la narrationavec leurs propres images coloriées.

A la découverte du monde binaire !

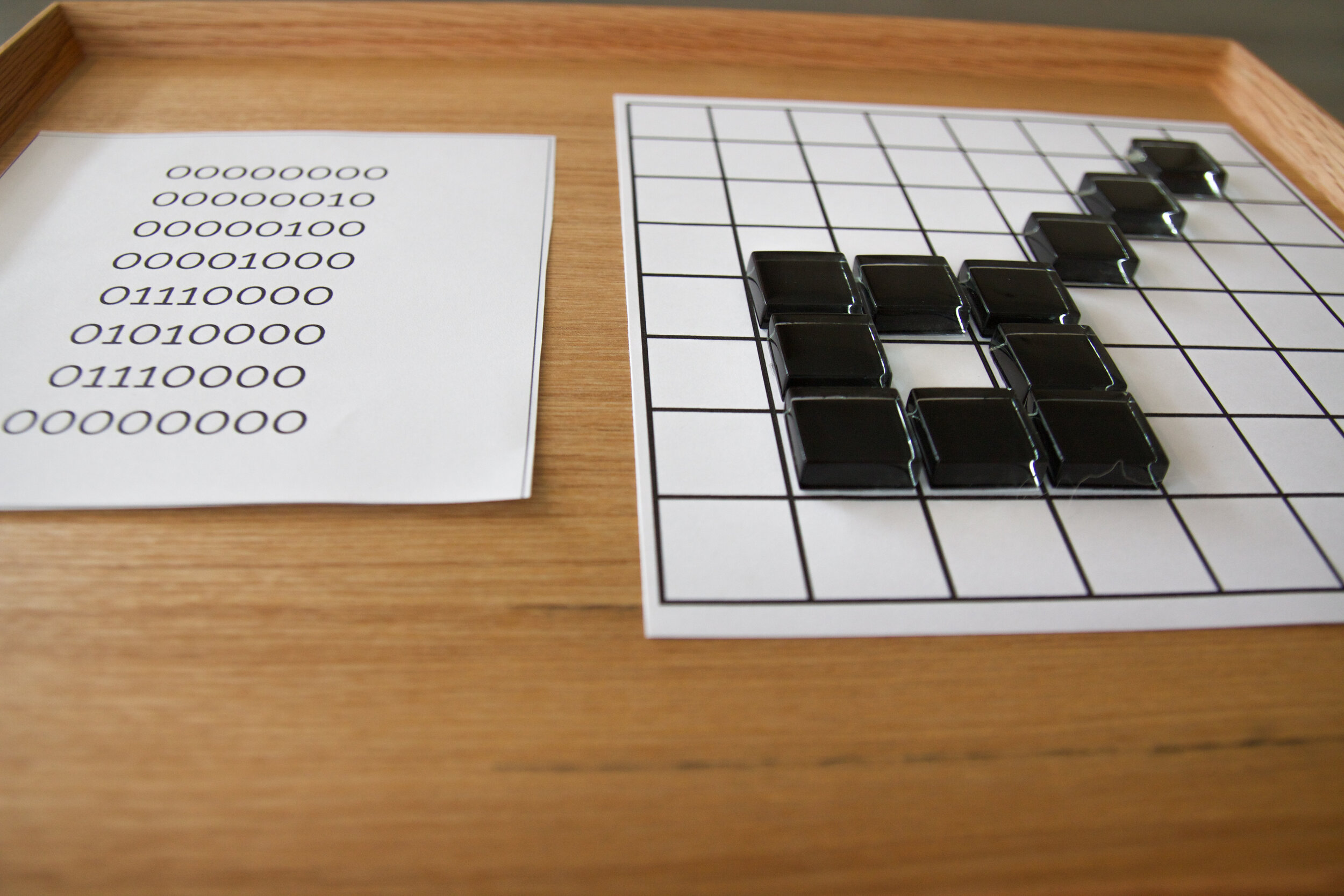

Vous savez sans doute que les “pixels” composent les éléments qui apparaissent sur votre écran d’ordinateur. En effet, la combinaison de nombreux pixels permet d’afficher une image lisible à l’écran. Le moins connu langage binaire communique l’ordre et la position de chaque pixel à l’ordinateur. Bien moins fourni que notre français quotidien, il est constitué uniquement de “0” et de “1”. Sans lui il serait impossible de communiquer avec nos ordinateurs.

Les diverses activités proposées aux enfants dans les ateliers COLORI mêlent les principes de la pédagogie Montessori et la découverte de l’informatique. Le monde binaire, complexe même pour les adultes, est le sujet d’une de nos activités phares. En alliant la notion Montessori d’autonomie pour mieux apprendre et l’aspect ludique du langage binaire, l’activité stimule la créativité des enfants pour leur expliquer de manière simple et accessible cet élément essentiel de la programmation et du code.

Vous savez sans doute que les “pixels” composent les éléments qui apparaissent sur votre écran d’ordinateur. En effet, la combinaison de nombreux pixels permet d’afficher une image lisible à l’écran. Le moins connu langage binaire communique l’ordre et la position de chaque pixel à l’ordinateur. Bien moins fourni que notre français quotidien, il est constitué uniquement de “0” et de “1”. Sans lui il serait impossible de communiquer avec nos ordinateurs.

Grilles et mosaïques noires aident les enfants à découvrir le langage binaire.

Décrypter le langage binaire

Imaginez une image simple. Puis, superposez-la d’une grille quadrillée. Chaque petit carreau de la grille représente alors une partie de l’image, autrement dit un pixel. Pour que l’ordinateur puisse enregistrer l’image et la retransmettre, chaque pixel sera converti en lettre.

Selon le Unicode (universal code) chaque lettre a un nombre, qui peut être converti en une séquence de “1” de “0”.

Enfin, le transistor se charge d’enregistrer les images dans l’ordinateur. Il peut se faire minuscule, de la taille de 4 atomes et fonctionne comme un interrupteur - on ou off = “1” ou “0”.

Comment proposer l’activité aux enfants ?

Crédit photo : Mike Von.

Bien avant les progrès en neurosciences, Maria Montessori avait identifié l’exceptionnelle plasticité neuronale de l’enfant. Elle en déduit que son esprit absorbant lui permet d’apprendre de son environnement, et inversement que ce dernier contribue au bon développement de l’enfant. Ainsi, on peut faciliter la prise d’informations en établissant les meilleures conditions possibles. C’est pour cela que l’activité du monde binaire peut-être pratiquée au sol ou assis à une table, laissez ce choix à l’enfant. Proposez-lui un tapis où il pourra s’installer par terre ou un plateau qui délimite son espace sur la table.

Vous avez certainement vu des exemples de pixel art autour de vous. L’idée est d’adapter cet effet visuel aux enfants, pour qu’ils puissent jongler avec le code et les gommettes pour créer des réalisations. Dans le cadre de cette activité, l’écran est représenté par une grille vide et les mosaïques “dessinent” l’image.

D’étapes en étapes, le monde binaire se dessine

Tout au long des étapes 1 à 5, l’enfant prend connaissance et explore le principe du langage binaire. Cette activité effectuée seule permet à l’enfant de se tromper, puis de recommencer jusqu’à ce qu’il réussisse à correctement placer les gommettes, créant ainsi une image. En commençant par un quadrillage de 8 x 8 orné d’une image grisée, l’enfant peut prendre connaissance du principe binaire dès l’âge de 3 ans, même s’il a encore du mal à dissocier les chiffres 1 et 0. Puis vers l’âge de 4 et 5 ans, il réalisera lui-même un dessin à partir d’un quadrillage 8x8 en déchiffrant un code simplifié. L’étape suivante sollicite son sens d’observation pour créer une image : deux quadrillages 8x8 sont juxtaposés (un vierge et un autre affichant l’image en code), pour que l’enfant puisse les comparer tout au long de l’activité. Ici, le chiffre “1” correspondra à une gommette noire. Cette partie convient à des enfants de 4 et 5 ans qui savent déchiffrer le code simplifié. Enfin, la dernière étape teste le degré de compréhension de l’enfant. Il devra traduire des lignes de code directement en image sur un quadrillage vierge. Ne sachant pas à quoi ressemble le dessin, les enfants entre 5 et 6 ans feront une bonne gymnastique des méninges.

Téléchargez gratuitement le kit COLORI

Découverte des robots et activités binaires

pour les 3-6 ans !

L’enfant maître du langage binaire

Au cours de l’activité, l’enfant constitue des images grâce au système de représentation binaire, sans l’assistance de qui que ce soit. Pour favoriser la bonne absorption et la consolidation de ces nouvelles informations, les notions clés de la pédagogie Montessori entrent en jeu. Il est crucial de laisser l’enfant explorer l’activité et tester lui-même ses capacités. Par exemple, le contrôle de l’erreur à l’aide des dessins de référence permet à l’enfant de vérifier si sa réalisation est correcte et le cas échéant de s’auto-corriger. C’est pourquoi, il faut bien mettre en évidence les fiches de référence et encourager les enfants à aller les consulter.

Une fois le langage binaire maîtriser, les enfants seront à même de créer leurs propres images façon pixels.

Pour ceux qui atteignent le dernier niveau, l’épisode 2 du conte Hayo pourra être raconté au cours de l’atelier pour mettre en relation les personnages créés sur la grille avec l’histoire que les enfants auront écouté. À travers la découverte du monde binaire, l’atelier démystifie et rend ludique un principe qui peut paraître intimidant. Dès un très jeune âge l’enfant acquiert une vision détaillée de la programmation qui lui donnera un esprit ouvert sur le monde informatique et un avantage s’il se passionne et décide d’apprendre des langages informatiques plus complexes.

La fracture numérique, un enjeu dès le plus jeune âge

A l’heure de l’hyperconnexion, la fracture numérique prend un nouveau visage. Favoriser un lettrisme numérique dès le plus jeune âge, et sans écran, pourrait bien réduire l’écart entre l’élite numérique et les abandonnistes. COLORI a enquêté sur ce fossé qui continue de se creuser.

Dans son livre, Homo Deus, l’auteur Yuval Noah Harari nous alerte sur les dérives inégalitaires que pourrait provoquer la montée en puissance du numérique. Un poil alarmant, l’auteur nous prévient que le fossé entre ceux qui maîtrisent la technologie et ceux laissés pour compte pourrait être aussi important que celui qui existait entre Sapiens et Néandertal. Depuis que la France s’est engagée à apporter une connexion partout sur son territoire, internet est devenu plus accessible pour la majeure partie des Français. Cependant, plus de connectivité ne résout pas la fracture numérique. Selon une enquête réalisée par Emmaüs Connect en 2017, on compte 38 % d’illectronisme et 30 % de défiance et peur de l’usage du numérique. Comment ce constat est-il encore possible à l’heure de l’hyperconnexion ?

La fracture numérique n’est pas celle que l’on pense

Jusqu’à récemment, la fracture numérique différenciait ceux qui avaient accès à internet et ceux qui en étaient dépourvus. On a beaucoup parlé des « digital natives », autrement dit en français : « enfants du numérique », une expression inventée par le concepteur de jeux vidéos américain Marc Prensky. Sauf qu’en réalité, dans l’éducation et par les études, on constate un lettrisme numérique inégal et paradoxal. Par lettrisme numérique, il faut comprendre la capacité d’un individu à produire et comprendre des contenus numériques, voire à développer lui-même des interfaces.

Selon l’étude “L’illectronisme en France” (CSA, 2018) près d’un tiers des Français ont déjà renoncé à faire quelque chose parce qu’il fallait utiliser internet, en particulier concernant les loisirs, les démarches administratives et les relations sociales (familiale, amicale et sentimentale). Pour ces “abandonnistes”, internet reste un outil complexe, mais digne d’intérêt. Fait surprenant, l’étude CSA a notamment révélé que cette tranche de la population était particulièrement bien équipée en outils numériques. Ainsi, la fracture numérique s’est en quelque sorte morcelée en sous-parties. Actuellement, l’écart ne se situe plus au niveau de l’accès à internet, mais concerne plutôt la manière dont les utilisateurs s’en servent : pour étudier, s‘informer, se divertir ou travailler.

Comment se traduisent les écarts grandissants ?

C’est donc dans les usages “passifs” ou “actifs”, que l’on distingue un fossé. Cette différence relève non seulement du manque de compétences, mais aussi du contexte social. Selon la sociologue Jen Schradie, la classe sociale a une énorme influence sur la nature du contenu que les internautes produisent en ligne. Un constat soutenu par Éric George, chercheur en sociologie de la communication, qui distingue une tendance : “72 % des utilisateurs d’Internet en milieu ouvrier ont un objectif de divertissement, contre 36 % seulement chez les cadres supérieurs.” Incapables de se servir de la technologie pour saisir leur chance sur tous les fronts (social, économique et culturel), les utilisateurs passifs filent droit vers le décrochage socio-professionnel.

Dans sa tribune dans Libération, Rachid Zerrouki, professeur en SEGPA (Section d’Enseignement Général et Professionnel Adapté) à Marseille, constate que malgré le fait que 98 % des 12 à 17 ans aient un ordinateur chez eux, leur niveau de connaissances de l’outil numérique varie énormément. Ils peuvent avoir une maîtrise complète de l’univers numérique du divertissement et dans le cadre de leurs études, se heurter à des actions simples, telles qu’ouvrir une nouvelle page dans un navigateur. Les besoins de diversification de l’utilisation du numérique sont particulièrement forts dans les zones prioritaires, que ce soit en matière de capacités techniques ou par rapport au contexte social. Dans les quartiers populaires, les inégalités incluent de moins en moins l’accès à internet, mais plutôt les ressources sociales, culturelles et économiques déjà bien identifiées.

Apprendre le numérique dès le plus jeune âge

Digital native ou pas, on ne naît pas sachant se servir d’un ordinateur, d’une tablette ou d’un smartphone, c’est une compétence qui s’acquiert. En outre, les choses se compliquent quand cette compétence repose sur des capacités plus fines, de compréhension et d’analyse. Grâce à l’esprit Montessori, COLORI inculque les principes de la programmation et l’algorithmie aux plus jeunes dans le contexte de leur environnement. Les ateliers cherchent également à éclairer sur des sujets complexes comme la robotique et les grands enjeux du numérique.

Depuis 2012, la France est devenue le pays avec l’école la plus inégalitaire de l’OCDE (étude PISA 2015). On parle d’une décennie de régression constante, accompagnée de la baisse du niveau des élèves issus des collèges REP/REP+. En 2016, 24,7 % des élèves étaient en difficulté contre seulement 14,9 % hors éducation prioritaire (enquête PISA 2016 et OCDE 2016). Dans les quartiers prioritaires (QPV), le taux d’illettrisme est deux fois plus élevé que la moyenne nationale. Sans parler des 98 000 jeunes (enquête Deep, 2016) qui sortent du système scolaire chaque années sans diplôme, se privant ainsi du socle de connaissances qui favorise un usage « actif » du numérique. Il est urgent de remédier à ces inégalités en développant autrement les compétences permettant d’en tirer le meilleur parti.

Autre complication supplémentaire, parents et professeurs se débattent avec une injonction paradoxale : il nous faut préparer les enfants à ce tout-technologique, mais il faut aussi éviter d’exposer les jeunes enfants aux écrans, car ces derniers abîment la capacité à se concentrer par exemple. Heureusement, la culture numérique peut s’apprendre sans écran, contrairement à ce que l’on peut croire. S’informer en posant les bonnes questions et exercer un avis critique sur les résultats qui nous sont exposés nécessitent plus une tête bien faite qu’une capacité à enchaîner les lignes de code. Ces choses ne relèvent pas de capacités techniques, plutôt d’une compréhension des fondamentaux de l’écosystème internet. Pour améliorer l’utilisation des outils numériques par les plus défavorisés, il s’agit premièrement d’ouvrir les portes de la culture du numérique et de sortir d’une vision purement technologique, rebutante et marginalisante.

“Il n'est jamais trop tôt, ni trop tard pour apprendre à coder.” Intervention d’Amélia Matar, cofondatrice de COLORI, et d’Aurélie Jean, docteur en sciences numériques et fondatrice de Mixr.

Lutter contre la marginalisation numérique

“Et pendant qu’on façonne un monde de plus en plus connecté dans lequel l’exclusion numérique vous laisse au bord du chemin, vous bâillonne et vous condamne à un rôle d’observateur invisible et inaudible, c’est toute une cohorte d’adolescents fragiles, des milieux populaires ou ruraux, qu’on condamne à rester des digital immigrants.” Rachid Zerrouki

A l’heure actuelle, nous avons une chance d’inverser la tendance à la discrimination technologique, tout simplement en inscrivant la transmission des fondamentaux du code informatique et de la culture numérique aux enfants dans le temps scolaire. Il faut avant tout donner du sens à l’utilisation d’internet à cette génération à la fois hyper connectée et touchée par l'illettrisme numérique. Ainsi, les élèves pourront acquérir dès le plus jeune âge des compétences et des habitudes indispensables pour leur avenir. Par l’éducation nous pouvons prévenir les dangers d’une utilisation “sauvage” et irréfléchie des écrans.

Plus alarmant encore, on sait déjà qu’avec le développement de l’intelligence artificielle et de l’internet des objets, la discrimination s’imprègne peu à peu jusque dans le fonctionnement des machines. Le problème se situe entre la chaise et le clavier : les biais cognitifs sont véhiculés par les concepteurs eux-mêmes, à savoir en majorité des hommes issus de milieux plus ou moins privilégiés. Il est donc grand temps d’agir. Une récente étude américaine (“Computer Science Education Coalition Press Release.” CSE Coalition. Accessed November 10, 2016) démontre qu’introduire l’apprentissage de la programmation au plus jeune âge, favorise des vocations dans ces métiers, notamment auprès de populations habituellement sous-représentées : les femmes et les personnes issues de milieux défavorisés.

Il est urgent d’enrayer au plus tôt les mécanismes inégalitaires du numérique, notamment en permettant aux jeunes issus de milieux défavorisés de bénéficier d’un enseignement de qualité sur ces sujets, et ce dès le plus jeune âge. Ces acquis seront de précieux atouts pour qu’ils évoluent en professionnels éclairés dans un monde de plus en plus numérisé. D’une part, les salaires et les évolutions de carrière dans le secteur sont parmi les plus compétitifs du marché actuel. D’autre part, le numérique a terriblement besoin de s’enrichir des profils de tous horizons. Si l’on espère un jour construire une société plus inclusive où l’égalité des chances deviendra la norme, lutter contre la fracture numérique dès l’enfance est capital.

Pour aller plus loin :

Intervention d’Aurélie Jean et d’Amélia Matar, “Ni trop tôt, ni trop tard, le code n’a pas d’âge”, juin 2018.

Les classes sociales sont-elles solubles dans Internet ?, Eric George, juillet 2008.

L’adolescence à l’épreuve du virtuel : entre construction identitaire et excès, Michael Stora interviewé par Sonia De Leusse Le Guillou, paru dans Lecture Jeune N°143 (Septembre 2012).

COLORI et l’égalité des chances

L’action en faveur de l’égalité des chances fait partie de l’ADN de COLORI. Sa fondatrice Amélia Matar, a grandi en Seine-Saint-Denis et a réalisé une partie de sa scolarité dans un établissement classé en ZEP (l’ancienne appellation de REP). Convaincue que le numérique contribue à creuser les écarts, elle a fait de COLORI un projet résolument inclusif. Ainsi, des ateliers sont proposés aux enfants de plusieurs communes, au sein des centres de loisirs publics. Les villes de Pantin, Rosny sous-bois, Montreuil, Lieusaint, Le Perreux et Lieusaint accueillent cette initiative. De nombreuses autres villes ont manifesté leur intérêt.

Contactez-nous pour plus d’informations : amelia@colori.education

Maria Montessori, Product Owner de génie

Depuis un siècle, l’esprit Montessori et les produits qui en découlent répondent pleinement aux besoins de millions d’utilisateurs dans le monde : les enfants. Et si Maria Montessori avait deviné le besoin d’insuffler de l’impact positif et une démarche plus empathique à l’innovation galopante de notre ère ? Retour sur la conférence animée par Amélia Matar lors de la dernière School of PO.

Nous évoluons dans un monde où le numérique et nos modes de vie sont devenus inextricables, c’est un fait. Or, former les têtes pensantes de demain au code et à l'algorithmique sans écrans pourrait bien encourager un numérique aussi humain qu’il est innovant. Le manque d’attention chez les adultes se fait déjà ressentir, certaines entreprises tentent de remettre de la modération dans l’usage de nouvelles technologies au travail, par exemple en organisant des réunions marchées où les smartphones sont machina non grata. Et la réponse d’une meilleure utilisation des objets connectés était l’anticipation par la pédagogie Montessori ? L’idée n’est pas si improbable, lors de son intervention à la Product Owner School, Amélia Matar, notre co-fondatrice, a démontré comment Maria Montessori adoptait déjà la posture du product owner. Quel est le lien vous vous demandez ? Le product owner est responsable de la conception et du déploiement d’un produit (appli, site, service, etc). En somme, il s’occupe de la bonne conception, du concept jusqu’à la mise en disponibilité du produit sur le marché, et les modifications qui lui sont apportées pour l’améliorer. Au sein d’une équipe de travail suivant la méthode agile, il est la plaque tournante du projet. Bien souvent, c’est quelqu’un d’organisé et formé à l’approche scientifique. Cela dit, il doit aussi faire preuve d’une grande empathie pour mieux comprendre les besoins des utilisateurs et sait faire le lien avec des équipes souvent très techniques. Un poste multifacette qui mêle qualités humaines et compétences aiguës.

Depuis un siècle, l’esprit Montessori et les produits qui en découlent répondent pleinement aux besoins de millions d’utilisateurs dans le monde : les enfants. Et si Maria Montessori avait deviné le besoin d’insuffler de l’impact positif et une démarche plus empathique à l’innovation galopante de notre ère ? Déconstruction de la démarche de cette product owner avant l’heure.

Le mode agile se met à l’éducation

Partir d’une question et évaluer sa résolution

Le propre d’une méthode scientifique ? Formuler des hypothèses et les valider ou les réfuter à l’aide d’expériences. C’est précisément ainsi que procède Maria Montessori. Lors de sa première expérience de travail avec un groupe d’enfants défavorisés, elle inscrivit au certificat de fin d’études italien afin d’être en mesure de comparer leur niveau à celui d’un groupe d’enfants plus privilégiés, autrement dit : un échantillon de référence. Le succès de sa méthode, validé par la réussite des enfants à l’examen lui apporta une preuve irréfutable et l’encouragea à poursuivre son travail.

Aujourd’hui, cette manière de mesurer les progrès des enfants perdure : deux exemples soulignent l’efficacité prouvée de la méthode Montessori. La première, une récente étude américaine menée sur des élèves de lycée atteste que malgré les biais socio-démographiques, les élèves qui avaient suivi un programme en mathématiques et en sciences Montessori dès l’âge de trois ans, obtenaient des résultats significativement plus élevés dans ces matières. La deuxième occurrence vient du système français, la linguiste Céline Alvarez a mené une expérience des principes Montessori sur des élèves de trois ans d’une maternelle à Gennevilliers. L’évaluation menée quelques mois plus tard a révélé des progrès d’apprentissage fulgurants, notamment concernant la lecture : neuf des quinze enfants en moyenne section avaient commencé à lire.

Image : Montessori Dijon

Observer ses utilisateurs

Le rôle d’un product owner performant est de faire coller le produit aux besoins des utilisateurs. De ce fait, plus sa connaissance de sa cible est bonne, plus il ou elle sera à saura identifier les améliorations à apporter. C’est là que Maria Montessori excelle par l’importance qu’elle accorde à l’observation des enfants, informelle et formalisée. Ne laissant rien au hasard, elle a même créé une grille d’observation spécifique, destinée à guider les professeurs notamment en attribuant un objectif, à chaque phase d’observation.

Dans la classe Montessori, ce principe se traduit par la mise à disposition d'un siège pour l'éducateur, qui peut ainsi aisément observer les enfants. Exercer son sens de l’observation, c’est détecter et comprendre des choses que même les livres les plus exhaustifs ne peuvent contenir. Il en est de même pour les nouvelles technologies qui évoluent grâce à l’analyse de données collectées sur l’utilisation du produit (temps d’utilisation, progression à travers les niveaux, etc.) et des avis des utilisateurs. Par exemple, il suffit de consulter la section des commentaires dans l’App Store ou du Play Store pour se rendre compte du succès, ou des défauts, d’une application.

Connaître son utilisateur sur le bout des doigts

Au cours de son observation d’un grand nombre d’enfants, Maria Montessori identifie des invariants, c’est-à-dire des facteurs inchangés, quels que soient le contexte culturel et les origines sociales de l’enfant. Cela lui permet alors d’établir une offre qui parle au plus grand nombre et qui de surcroît dure dans le temps. Le succès à long terme de l’esprit Montessori, peut être attribué à la précocité de son analyse, qui a devancé le progrès de la pédagogie au 20ème siècle. Tout comme le succès d’un produit implique la capacité du product owner à détecter les tendances émergentes.

Longtemps avant l’essor des neurosciences, Montessori croit à la fameuse plasticité neuronale de l’enfant. En effet, ce dernier apprend quelle que soit la situation et l’environnement dans lequel il se trouve, qu’il aille à l’école ou pas.

Identifiant le besoin d’encouragement positif, Montessori intègre dans ses principes la construction d’un cadre bienveillant pour l’apprentissage de l’enfant. Chose confirmée aujourd’hui : le stress, qui génère la sécrétion de cortisol, bloque les connexions synaptiques utiles à l’apprentissage, dont le cerveau de l’enfant est spécialement bien équipé. Enfin, par l’observation, Montessori décrète que l’enfant écrit avant de lire, un fait aujourd’hui soutenu par les neurosciences. Inutile d’avoir une boule de cristal quand on a un bon sens de l’observation !

Sortir des sentiers battus

Connaître les règles pour mieux les contrecarrer, n’est-ce pas le propre de tout innovateur ? La réflexion critique figure parmi les qualités requises d’un product owner idéal. Pour affiner ses principes, Maria Montessori a su remettre en question la croyance populaire. Là où l’on supposait un temps de concentration très limité chez l’enfant, elle prévoit des plages de travail plus longues afin de lui permettre de s’exercer sans interruption sur l’activité de son choix. Autre idée reçue retournée par Montessori : les enfants n’aiment pas l’ordre. Or, dès un très jeune âge, le petit enfant apprécie et tire satisfaction d’un environnement physique ordonné et de la routine d’une journée ritualisée.

De plus, selon Montessori, l’enfant normalisé va faire preuve d’une grande discipline. Il est même capable de devenir le meilleur ambassadeur de la pédagogie, tout comme les early-adopters d’un produit, comme en atteste une anecdote racontée par Amélia Matar lors de son intervention. Un jour, l’ambassadeur d’Argentine qui souhaitait voir l’efficacité de la méthode Montessori par lui-même vint sans prévenir un jour de fermeture de l’école. Alors qu’il conversait avec le concierge, un enfant qui l’avait entendu proposa l’ouverture exceptionnelle de l’école. Après avoir rassemblé d’autres élèves du quartier, les enfants se mirent au travail sans adulte. De la même façon, un bon product owner sait transformer l’engouement des utilisateurs en promotion pour son produit.

Apprendre de ses prédécesseurs

Même si le rôle de product owner est synonyme d’innovation et nouvelle technologie, il s’appuie sur les progrès passés. De la même façon, dès ses débuts Maria Montessori se garde bien de réinventer la roue en étudiant assidûment les écrits à la fois philosophiques et scientifiques du Docteur Itard (connu pour son travail avec l’enfant sauvage Victor d’Aveyron au début du dix neuvième siècle) et du Docteur Seguin (traitement moral, hygiène et éducation des enfants déficients, sourds et muets). Tout comme Itard, Montessori comprend l’utilité d’outils d’apprentissage dédiés aux déficients sensoriels. Elle va même jusqu’à demander à un menuisier italien de reproduire le matériel développé par Seguin. Enfin, elle reproduit le système de leçon en trois temps de ce dernier, qui consiste à nommer, montrer et identifier l’environnement de l’enfant. La preuve que c’est dans des vieux pots qu’on fait les meilleures confitures, les écoles Montessori continuent d’appliquer cette méthode aujourd’hui.

Le mode test and learn appliqué à l’enfant

Maria Montessori a sans doute eu plus de fil à retordre qu’un product owner en 2019 : utilisateur exigeant et dénué de diplomatie, l’enfant rejette tout ce qui ne lui convient pas. Utilisant ce fait à son avantage, Montessori adopte une démarche scientifique pour étalonner et améliorer ses produits. Face à l’apprentissage de l’écriture, elle identifie les capacités motrices et la tenue d’un crayon, comme l’obstacle qui empêche l’enfant d’écrire plus tôt. Elle retire alors ce frein, en proposant un jeu de lettres aux enfants pour qu’ils puissent composer les mots sans avoir à maîtriser le geste calligraphique. C’est pendant la pratique de l’activité, que vint la notion d’ordre : les lettres se mélangeant dans un joyeux bazar troublaient l’enfant. C’est à ce moment là que Maria Montessori mis en place un casier pour ranger les exemplaires des lettres, une nouvelle fonctionnalité appréciée des enfants, sensibles à l’ordre comme nous le révélions plus haut.

Image : healthymamainfo.com

Une UX aux petits oignons

L’utilisation du matériel Montessori aujourd’hui démontre l'efficacité dans la durée de l’approche test-and-learn, car un UX apprécié des utilisateurs est fédérateur. Chose essentielle quand on s’adresse à des enfants qui se découragent rapidement. Ainsi, l’expérience de l’objet ou de l’activité est essentielle à la méthode Montessori. La persévérance paye, les objets sont à la fois extrêmement sophistiqués et simples d’utilisation pour l’enfant, qui se les approprient rapidement.

Par exemple, le populaire puzzle de géographie, qui sert à manipuler des pièces sous forme de pays, comprend des boutons de préhension positionnés à l’emplacement même des capitales. Ce petit détail peut-être anodin, aide les enfants à se souvenir de l’emplacement des villes, même si leurs noms leur échapperont dans un premier temps.

Les attributs du matériel Montessori rappellent la notion de design système souvent avancée par les product owners :

Autocorrectif, pour que l’enfant puisse rectifier lui-même ses erreurs ;

Sensoriel, pour que l’apprentissage sollicite plusieurs sens ;

Le matériel se focalise sur une qualité, pour que l’enfant puisse la maîtriser ;

La couleur, la forme et le matériau, souvent du bois.

Les cubes du binôme et du trinôme que les enfants des classes Montessori affectionnent beaucoup

L’accessibilité par le partage de connaissances

Au fil des années, Maria Montessori écrit près de quatorze livres pour formaliser sa méthode éponyme. Conférencière très active, elle parcourt le monde et organise des formations pour diffuser les bonnes pratiques. Tout comme un product owner émérite, Montessori était passionnée par son sujet et nourrissait un réel désir de transmettre son savoir et porter sa pédagogie aux plus nombreux. Exilée en Inde pendant la Seconde Guerre Mondiale, elle se lie d’amitié avec Gandhi. En 1929, elle fonde l’Association Montessori internationale (AMI) pour promouvoir et protéger la pédagogie. Enfin, un décalogue Montessori voit le jour pour asseoir les fondamentaux de la pédagogie Montessori desquels les formateurs ne peuvent déroger.

L’éducation, le produit idéal pour changer le monde

Aujourd’hui on compte plus de 20 000 écoles Montessori dans le monde et son héritage continue d’être au coeur des débats liés à l’éducation. Certains pionniers du monde du numérique comme Jeff Bezos, Larry Page et Serguey Brin ont même bénéficié d’une éducation Montessori. Cette capacité à questionner le monde autour d’eux, et d’y apporter des solutions brillantes, est incontestablement un produit des fondamentaux Montessori. Bien plus qu’une approche à l’efficacité prouvée, la méthode Montessori apporte aux enfants, et aussi aux adultes de demain, des outils pour la vie.

Nous le savons aujourd’hui, nous ne cessons jamais d’apprendre et Montessori donne un avantage de taille à ses élèves. Face au monde complexe dans lequel nous baignons et ses multiples défis, l’esprit Montessori ne peut que soutenir la démarche de ceux qui souhaitent le changer. Comme son initiatrice, il produit des product owners à l’intelligence fine et empathique, qui ne manqueront pas de créer des produits qui contribueront à soigner ce monde en crise.

Article de Maï Trébuil.

COLORI propose une méthode innovante, inspirée de la pédagogie Montessori, pour initier les enfants de 3 à 6 ans à l'informatique sans écran. Vous êtes enseignants, animateurs, éducateurs, parents ou juste curieux, venez découvrir nos formations ! Prochaines dates : le 27 juin et le 6 juillet .

Quels livres sur la technologie pour les plus petits ?

Une sélection de livres sur le numérique à découvrir et partager avec les plus jeunes enfants.

[PODCAST] L’imposture du transhumanisme

Le meilleur moyen de lutter contre la mort c’est de vieillir. Certes, mais peut-on dire que nous vivrons 300 ans à 1000 ans grâce à la fusion de l’homme et de la machine. Faux, archi-faux nous disent Danièle Tritsch et Jean Mariani dans leur livre "Ca va pas la tête ! "